新着情報New article

令和6年能登半島地震により被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げます

2024.1.4

NEW せんねん灸でつながるひと 第1回「 小児がんの子どもが、笑顔で暮らせる社会へ」 みんなのレモネードの会 代表理事 榮島佳子さん インタビュー

2024.04.03

5月18日より3日間「ジェイア-ル名古屋タカシマヤ」にてイベント販売を行います。

2024.04.16

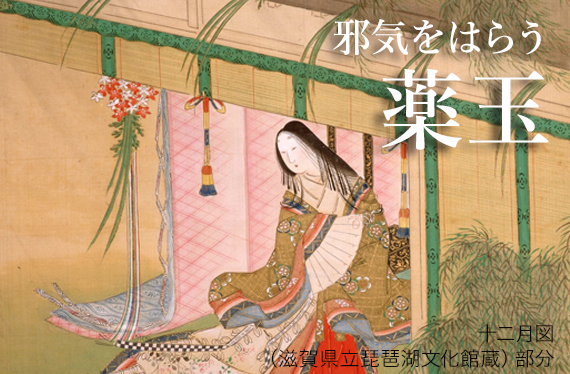

Instagram お灸のある暮らし「邪気をはらう薬玉」をアップしました。

2024.04.18

NEW「4月の冷え」をアップいたしました。

2024.04.01

無料サンプルプレゼント「せんねん灸はじめまして」

2024.2.1

ウェルビーイング(健康づくり)をせんねん灸で学ぶ『出張講座』のご依頼を受け付けています。

2024.2.7

『イベント出店』のご依頼を受け付けています。

2024.2.7

火を使うお灸

火を使うお灸 香りがえらべるお灸

香りがえらべるお灸 煙の少ないお灸

煙の少ないお灸 火を使わないお灸

火を使わないお灸 棒温灸

棒温灸